Von Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

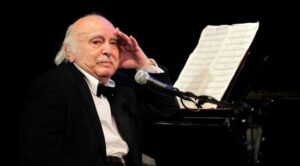

Am 13. Juni 2024 übergab Marta Kozłowska-Woźniak, die Tochter des letzten galizischen Klezmermusikers, den musikalischen Nachlass von Leopold Kleinman-Kozłowski an das Institut für Musikwissenschaft der Jagiellonen-Universität (Krakau, Polen). Der Nachlass umfasst 621 Dokumente, darunter zahlreiche handschriftliche Partituren, Liedtexte sowie Ton- und Videoaufnahmen.

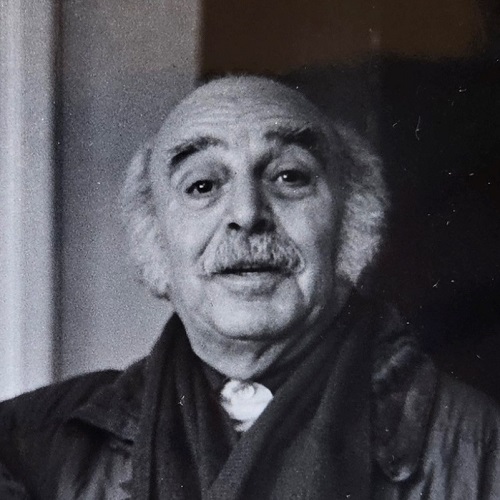

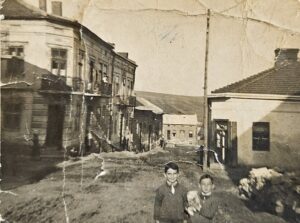

Leopold Kleinman-Kozłowski wurde am 26. November 1918 in Przemyślany geboren, damals eine Stadt im Distrikt Lemberg der Zweiten Polnischen Republik, heute in der Ukraine gelegen. Sein Großvater, Pesach Brandwein, leitete in Przemyślany das örtliche Klezmer-Orchester kapelye. Er hatte 14 Kinder, von denen 12 in seinem Orchester spielten. Unter ihnen war Naftule Brandwein, ein Klarinettist, der in Amerika berühmt wurde. Nachfolger von Peysach Brandwein als Leiter des Klezmer-Orchesters wurde jedoch Herman Kleinman, Leopolds Vater und Geiger. Er spielte mit Sale Sekler (zweite Geige), Dudziu Brandwein (Bass), Antschel Klarnetist (Klarinette), Shie Tsimbler (Hackbrett) und Hershele Dudlsack (Schlagzeug und Tanz). Von den Bandmitgliedern konnten nur Herman Kleinman und Sale Sekler, Hermans Schwager, Noten lesen, die anderen hatten keine musikalische Ausbildung. Alle Bandmitglieder übten einen Beruf aus: Herman und Sale waren Friseure, Antschel und Shie Schneider. Nur „Dudzio“ Brandwein verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Musik, indem er in Przemyślany eine eigene Tanzschule betrieb. Die Bandproben, an denen der junge Leopold teilnahm, fanden im Haus von Herman Kleinman statt.

Schon als Kind war Leopold vom Klang des Hackbretts fasziniert und nahm Unterricht bei Shie Tsimbler in dessen Schneiderei. Im Alter von sechs Jahren begann er mit dem eigentlichen Klavierunterricht. Seine erste Lehrerin war eine Ukrainerin aus Przemyślany, Frau Hawronowa. Der Unterricht fand bei ihr zu Hause statt, was damals wahrscheinlich der einzige Ort war, an dem er Klavier üben konnte. Ein eigenes Instrument bekam er erst 1937, ein Jahr nach der Rückkehr seines Vaters, der aus wirtschaftlichen Gründen für drei Jahre nach Argentinien emigriert war. Seiner Autobiographie zufolge begann er auch 1937 mit dem Klavierunterricht bei Professor Tadeusz Majerski am Konservatorium der Polnischen Musikgesellschaft in Lemberg.

Als Jugendlicher machte sich Leopold mit den verschiedenen Arten von Musik vertraut, die ihn umgaben, insbesondere mit der Musik einer Zigeunergemeinschaft, die sich vorübergehend in seiner Heimatstadt niedergelassen hatte. Statt zur Schule zu gehen, machte er es sich zur Gewohnheit, ihr Lager zu besuchen. Später, nach einer kurzen Liebesaffäre mit einer ukrainischen Putzfrau, interessiert er sich für ukrainische Volkslieder. Er hört auch gerne Radio und die dort gespielten Volkslieder, die er manchmal im Sommer auf dem galizischen Land spielt. Außerdem spielt er mit seinen Freunden im Schulorchester. 1937 lädt ihn sein Vater ein, mit seinem Klezmer-Orchester auf Hochzeiten zu spielen. Als Akkordeonist ersetzte er den Hackbrettspieler Shie Tsimbler, der in den Ruhestand ging. Er komponiert bereits einige Melodien und spielt mit seinem Vater und seinem Bruder ein patriotisches Repertoire bei offiziellen Feiern zu polnischen Nationalfeiertagen.

Durch diese verschiedenen musikalischen Aktivitäten erwarb Leopold Kozłowski eine umfassende Kenntnis der Musik in Galizien, einer Region mit einer multiethnischen, multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft. Ironischerweise und wenig überraschend scheint das traditionelle Repertoire der Kapelye-Band seines Vaters das geringste Interesse des jungen Mannes geweckt zu haben, denn die galizischen Juden jener Zeit hatten keine Vorliebe für diese Musik. Kozłowski erinnert sich: „Gäste [von Hochzeiten] kamen zu Herman Kleinman und baten ihn, einen Tango oder ein bestimmtes Lied zu spielen, das von Radio Lemberg gesendet wurde! Das war eine echte Herausforderung für das Orchester! Die Musiker mussten alles wissen, und wenn nicht, summte der Gast einfach die Melodie, die Musiker passten die Tonart an und die Musik war bereit zum Tanzen“ (Cygan, S. 58). Auch nach Kozłowski „tanzten Männer und Frauen zu Beginn der Hochzeitsfeier getrennt, wie es die Tradition vorschrieb“. Kurz darauf tanzten sie jedoch gemeinsam” (Cygan, S. 58).

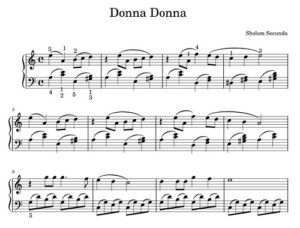

Das traditionelle Hochzeitsrepertoire am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bestand aus jiddischen Volksliedtiteln des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wie „Rozhinkes mit mandlen“, „Vu bistu geven?“ oder „Di mizinke oysgegebn“, die in Theatern aufgeführt und von bekannten Autoren wie Abraham Goldfaden, Zusman Segalovich und Mark Warshawski komponiert wurden. Die „traditionellen“ Melodien, die Kozłowski aufzählt, scheinen also eher zeitgenössisch zu sein.

Klezmermusik zur Zeit Leopold Kozłowskis

Leopolds Vater pflegte seinen Bandmitgliedern zu sagen: „Ein Klezmer-Musiker muss alles spielen können. Nicht wegen des Geldes, sondern aus Ehrgeiz. Und für die Menschen, die es brauchen“ (Cygan, S. 86). Als Leopold also beschließt, Musiker zu werden, begründet er seine Entscheidung damit, dass er dies „für dieses neue Publikum tue, das auch Musik brauche“ (Cygan, S. 86). Nach seinen eigenen Worten versuchte er auch, „den Inhalt und die Form“ der traditionellen jüdischen Musik zu bewahren (Cygan, S. 152). Auch wenn er also nicht alle alten Klezmer-Melodien beibehielt, versuchte er doch, ihre soziale Funktion zu erhalten.

Das „neue Publikum“, von dem in seiner Biografie die Rede ist, waren keine anderen als die Russen, die Przemyślany am 19. September 1939, dem 19. Tag des Zweiten Weltkriegs und nur zwei Tage nach dem Angriff der UdSSR auf Polen von Osten her einnahmen. Als er für sie spielte, erweiterte er sein Repertoire um sowjetische Musik. 1941 wurde die Stadt von den Deutschen eingenommen. Leopolds Vater, sein jüngerer Bruder und er beschlossen, aus Przemyślany zu fliehen. Da sie keine Hoffnung auf Besserung ihrer Lage sahen, beschlossen sie, zu Leopolds Mutter zurückzukehren. Unglücklicherweise befahlen die Nazis im November 1941 allen männlichen Juden über 16 Jahren, sich im Stadtzentrum zu versammeln. Es sollte das letzte Mal sein, dass er seinen Vater sah.

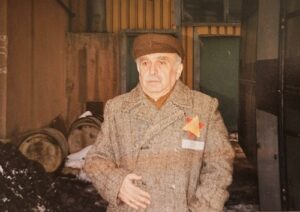

1943 wurde Kozłowski gezwungen, im nationalsozialistischen Arbeitslager Jaktorów Akkordeon zu spielen. Dies rettet seiner Familie das Leben, als die Nazis beschließen, das Ghetto von Przemyślany aufzulösen, denn Leopold kann ihre Verlegung in das Lager beantragen. Dort spielte er wieder Volksmusik für die feiernden Deutschen und deutsche Militärmärsche für die Gefangenen, die außerhalb des Lagers zur Arbeit gingen oder von dort zurückkehrten. Dasselbe tut er im nächsten Arbeitslager in Kurowice, bis die Nazis im Juli 1943 beschließen, das Lager zu schließen. Zu diesem Zeitpunkt rettete Leopold seine Mutter, seinen Bruder und sich selbst mit Hilfe polnischer Partisanen. Er und Dolko schlossen sich ihnen in den nahegelegenen Wäldern an. Ihre Mutter versteckten sie in der Scheune eines ukrainischen Bauern, doch am nächsten Tag fanden sie sie tot auf, ermordet von Nazi-Soldaten, die die Gegend durchkämmten. 1944 wurde auch Dolko von der ukrainischen Aufstandsarmee getötet, die in Ostgalizien ethnische Säuberungen durchführte.

Nachdem er seine Angehörigen verloren hat, ist Leopold mit seinen Freunden aus der 1. Kompanie des 44. Infanterieregiments allein. Auch nach dem Krieg beschließt er, Soldat zu bleiben. Um die Jahreswende 1945 und 1946 zog er nach Krakau, wo er 1947 eine Militärkapelle gründete. Er begann mit einem 12-köpfigen Orchester und einem Chor, baute diese Ensembles jedoch zu einem vollständigen Symphonieorchester, einem 50-köpfigen Chor und 8 Balletttanzpaaren aus, die 1953 den polnischen Wettbewerb für Militärkapellen gewannen. 1956 schloss er die Musikakademie in Krakau mit einem Diplom ab und wurde offiziell professioneller Dirigent. Als Arrangeur und Komponist von Militärmusik und als Dirigent von Militärkapellen feierte er zahlreiche Erfolge. Im Jahr 1967 wurde er Leiter des Militärmusikfestivals in Kołobrzeg. Allerdings nur für kurze Zeit. Im März 1968 erreichte die politische Krise in Polen ihren Höhepunkt und mündete in eine antisemitische Kampagne. Die politische und soziale Schikanierung der polnischen Juden zwingt die meisten von ihnen zur Auswanderung. Für Leopold bedeutet dies das Ende seiner militärischen Karriere.

Trotz aller Schwierigkeiten entschied er sich, in Polen zu bleiben. 1969 boten ihm seine Freunde eine Stelle als Berater des Gesangs- und Tanzensembles „Rzeszowiacy“ in Mielec an. Doch auch diesmal leistet er mehr, als von ihm erwartet wird. Er baute ein großes Orchester in Mielec und später in Krosno auf. In den 1970er Jahren begann seine Zusammenarbeit mit dem

Sein Repertoire

Leopold hat nie aufgehört, Klezmer-Musiker zu sein, und ist immer den Bestrebungen seines Vaters gefolgt. Als typischer Klezmer-Musiker begleitet er mit seiner Musik gewöhnliche Menschen in ihrem Alltag und erzählt dabei die Geschichte der Juden. In den 1970er Jahren begann er, wie bereits erwähnt, mit dem Jüdischen Theater in Warschau zusammenzuarbeiten. Seine Bearbeitung von „Anatevka“ wurde seit den 1980er Jahren auch im Musiktheater Gdynia, in der Operette Wrocław, in der Operette Krakau, im Großen Theater Warschau, im Unterhaltungstheater Chorzów sowie in Wrocław in der Hala Stulecia (eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Oper Wrocław) inszeniert.

In ihrem Repertoire befindet sich unter anderem Kozłowskis Original-Lied „Gdy jedna łza“ („Wenn eine Träne fällt…“), in dem er den traditionellen Klezmer-Rhythmus der Hora/Zhok verwendete. Er brachte Lieder, die von polnisch-jüdischen Musikern der Vorkriegszeit wie Mordekhai Gebirtig oder Nakhum Sternheim geschrieben wurden, wieder in Mode und integrierte sie in die polnische Bühnenmusik. Ihr Repertoire umfasst auch viele humorvolle Lieder, die das jüdische Leben auf einfache und zugängliche Weise darstellen. Eines davon ist das Lied „Bo on jest klezmer“ („Denn er ist ein Klezmer“), in dem es um das Geständnis eines jungen Mädchens geht, das sich in einen jüdischen Musiker verliebt hat. Leider interessierte er sich mehr für die Klarinette als für sie, was sie durch die Verwendung lustiger Lautmalereien in ihrem Lied auf die Schippe nimmt.

Kozłowskis Repertoire umfasst auch wichtige und originelle Lieder, von denen einige sogar symbolischen Charakter haben. So erzählt „Ballada o Szmuliku“ („Ballade über Schmulik“) die Geschichte eines jüdischen Vorkriegsschusters aus dem Krakauer Stadtteil Kazimierz, der sich während der Nazi-Besatzung als blinder Bettler ausgab, vor der Katharinenkirche saß und auf seinem Akkordeon chassidische Melodien spielte. Das Lied endet mit den Worten: “Offenbar wollte der Herr, als er so viel Böses sah, dass das jüdische Leben wenigstens einmal durch das Kreuz gerettet würde. Der ehemalige Krakauer Kardinal Franciszek Macharski soll beim Hören dieses Liedes gesagt haben, es sei das ökumenischste Lied, das er je gehört habe (Cygan, 197).

Eines der bewegendsten Lieder Kozłowskis ist „Tak jak malował pan Chagall“ („Wie Herr Chagall es gemalt hat“). Der Text stammt von dem polnischen Dichter und Sänger Wojciech Młynarski, der sich von der Aufführung „Bonjour Monsieur Chagall“ inspirieren ließ, die er im Jüdischen Theater in Warschau gesehen hatte (Uraufführung 1979, mit Musik von Kozłowski). Beeindruckt von dieser Aufführung bat Młynarski Kozłowski, die Musik zu seinen Texten zu komponieren. Kozłowski erinnerte sich später, dass er diesen Auftrag als Hommage an das jüdische Volk verstand, das während der antisemitischen Kampagne von 1968 aus Polen vertrieben worden war.

Chronist, Visionär, Vordenker

Das Werk Leopold Kozłowskis war nie Gegenstand akademischer Analysen, weder musikwissenschaftlicher noch soziologischer Art. Die historischen, sozialen und ästhetischen Werte seiner Kompositionen wurden nie reflektiert. Kozłowski selbst, die musikalische Ikone von Kazimierz in der Nachkriegszeit, wurde nie als soziale und kulturelle Referenz betrachtet und daher auch nie kritisch reflektiert.

Es scheint an der Zeit, „den Staub des Vergessens wegzublasen“ und sich zu fragen, was er uns als Chronist der jüngsten Geschichte der polnischen Juden sagen will. Was kann er uns als bitter geprüfter Mensch und als sensibler und weitsichtiger Künstler lehren? Was könnten wir entdecken, wenn wir ihn wie einen Leuchtturm durch die jüngste Geschichte der Beziehungen zwischen Juden und Polen führen ließen?

Bibliografie

- Cygan Jacek, Klezmer: Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana, Kraków-Budapeszt 2009.

- Feldman Walter Zev, Remembrance of Things Past: Klezmer Musicians of Galicia, 1870-1940, [in:] ‘Polin. Studies in Polish Jewry: Focusing on Jewish Popular Culture and Its Afterlife’, ed. M. C. Steinlauf, A. Polonsky, 2003 vol. 16, p. 29-58.

- Gliński Mikołaj, Polska piosenka pochodzenia żydowskiego, 2014.

- Jakubczyk-Ślęczka Sylwia, Jewish Music Organizations in Interwar Galicia, [in:] ‘Polin. Studies in Polish Jewry: Jews and Music-Making in the Polish Lands’, ed. F. Guesnet, B. Matis, A. Polonsky, 2020 vol. 32, p. 343-370.

- Jankowski Tomasz, Zimek Katarzyna, Hebrew Tango in Interwar Poland, Warsaw 2019.

- Ostatni klezmer. Leopold Kozłowski i przyjaciele [CD], WFDiF 2017.

Bericht von der Zeremonie an der Jagiellonen-Universität

- Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego, the official website of the Jagiellonian University

- Muzyczna kolekcja ostatniego klezmera Galicji przekazana Instytutowi Muzykologii UJ, the official website of Kraków TV Channel

- Niezwykły dar Marty Kozłowskiej-Woźniak, córki ostatniego „klezmera Galicji”, the official website of Radio Kraków

- Uroczystość przekazania Instytutowi Muzykologii UJ „Kolekcji Leopolda Kozłowskiego” – relacje, the official website of the Musicology Institute at the Jagiellonian University

——————————-

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka ist Musikwissenschaftlerin und Mitglied des Lehrkörpers am Institut für Musikwissenschaft der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das Musikleben der galizischen Juden. Sie ist Autorin zahlreicher Artikel zu diesem Thema sowie einer Monographie über den Krakauer Vorkriegskantor Eliezer Goldberg.