Par Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Le 13 juin 2024, Marta Kozłowska-Woźniak, fille du dernier musicien klezmer de Galicie, a confié le fonds musical de Leopold Kleinman-Kozłowski à l’Institut de musicologie de l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne). Ce fonds se compose de 621 documents, dont de nombreuses partitions manuscrites, des textes de chansons et des enregistrements audio et vidéo.

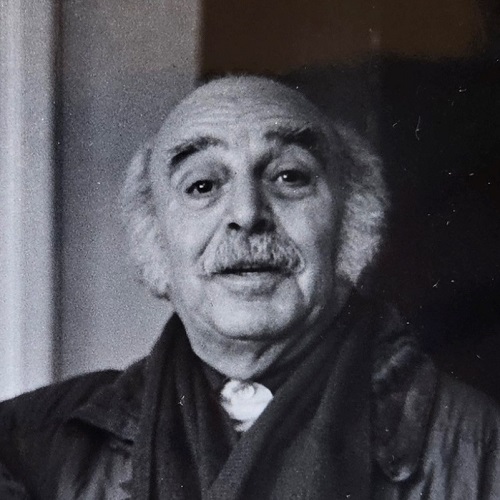

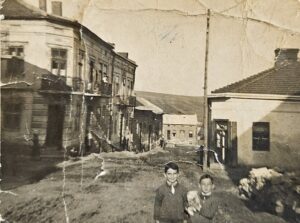

Leopold Kleinman-Kozłowski est né le 26 novembre 1918 à Przemyślany, alors ville du district de Lvov sous la Seconde République polonaise, aujourd’hui située en Ukraine. Son grand-père, Pesach Brandwein, dirigeait l’orchestre klezmer local kapelye à Przemyślany. Il eut 14 enfants, dont 12 jouèrent dans son orchestre. Parmi eux, Naftule Brandwein, un clarinettiste qui devint célèbre en Amérique. Mais c’est Herman Kleinman, père de Leopold, et violoniste qui succéda à Pesach Brandwein à la tête de l’orchestre klezmer. Il se produisait alors avec Sale Sekler (second violon), Dudziu Brandwein (basse), Antschel Klarnetist (clarinettiste), Shie Tsimbler (dulcimer) et Hershele Dudlsack (batteur et danseur). Parmi les membres du groupe, seuls Herman Kleinman et Sale Sekler, le beau-frère de Herman, savaient lire la musique, les autres n’ayant reçu aucune éducation musicale. Tous les membres du groupe exerçaient une profession : Herman et Sale étaient coiffeurs, Antschel et Shie, tailleurs. Seul « Dudzio » Brandwein gagnait sa vie grâce à la musique, en dirigeant sa propre école de danse à Przemyślany. Les répétitions du groupe, auxquelles le jeune Léopold assistait, avaient lieu dans la maison d’Herman Kleinman.

Durant son enfance, Leopold, fasciné par le son du dulcimer, prend des leçons auprès de Shie Tsimbler dans son atelier de tailleur. À l’âge de 6 ans, il débute ses véritables cours de piano. Son premier professeur était une Ukrainienne de Przemyślany, Mme Hawronowa. Les cours avaient lieu chez elle, probablement le seul lieu à l’époque où il pouvait s’exercer au piano. Il n’obtiendra son propre instrument qu’en 1937, un an après le retour de son père émigré en Argentine pendant trois années pour des raisons économiques. Selon son autobiographie, c’est également en 1937 qu’il commença à prendre des cours de piano avec le professeur Tadeusz Majerski au conservatoire de la Société musicale polonaise de Lvov.

Adolescent, Léopold s’est familiarisé avec les différents types de musique qui l’entouraient, et notamment celle d’une communauté tsigane installée temporairement dans sa ville natale. Au lieu d’aller à l’école, il prend l’habitude de se rendre à leur campement. Plus tard, à la suite d’une brève histoire d’amour avec une femme de ménage ukrainienne, il s’intéresse aux chansons folkloriques ukrainiennes. Il aime aussi écouter la radio et le répertoire populaire qui y est diffusé, et qu’il joue parfois l’été dans la campagne galicienne. Il joue également avec ses amis dans l’orchestre de l’école. En 1937, son père l’invite à se produire avec son orchestre klezmer lors de mariages. En tant qu’accordéoniste, il remplace le joueur de dulcimer, Shie Tsimbler, qui prend sa retraite. Il compose déjà quelques mélodies et interprète un répertoire patriotique avec son père et son frère lors des célébrations officielles des fêtes nationales polonaises.

Grâce à ces diverses activités musicales, Leopold Kozłowski acquiert une connaissance approfondie de la musique jouée en Galice, région habitée par une société multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Ironiquement et sans surprise, il semble que le répertoire traditionnel du groupe kapelye de son père soit celui qui ait suscité le moins d’intérêt chez le jeune homme, car les Juifs galiciens de l’époque n’en étaient pas friands. Kozłowski se souvient que « des invités [de mariage] venaient voir Herman Kleinman pour lui demander de jouer un tango ou une chanson particulière diffusée par Radio Lvov ! C’était un véritable défi pour l’orchestre ! Les musiciens devaient tout savoir, et si tel n’était pas le cas, il suffisait que l’invité fredonne la mélodie, les musiciens ajustaient alors la tonalité et la musique était prête à être dansée » (Cygan, p. 58). Toujours selon Kozłowski, « au début de la fête de mariage, les hommes et les femmes dansaient séparément, comme le veut la tradition ». Cependant, « peu après, ils dansaient ensemble » (Cygan, p. 58).

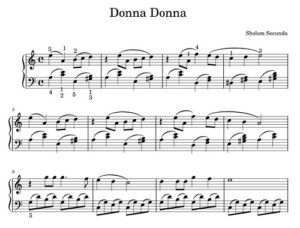

Le répertoire traditionnel des mariages à la veille de la Seconde Guerre mondiale, met en évidence des titres de chansons populaires yiddish de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, tels : « Rozhinkes mit mandlen », « Vu bistu geven ? » ou « Di mizinke oysgegebn » – jouées dans les théâtres et composées par des auteurs connus comme Abraham Goldfaden, Zusman Segalovich et Mark Warshawski. Ainsi, les mélodies « traditionnelles » répertoriées par Kozłowski semblent plutôt contemporaines.

La musique klezmer à l’époque de Leopold Kozłowski

Le père de Leopold avait pour habitude de dire aux membres de son groupe : « Un musicien klezmer doit être capable de tout jouer. Pas pour l’argent, mais pour sa propre ambition. Et pour les gens qui en ont besoin » (Cygan, p. 86). Ainsi, lorsque Leopold décide d’être musicien, il justifie sa décision en disant qu’il le fait « pour ce nouveau public qui a aussi besoin de musique » (Cygan, p. 86). Selon ses propres termes, il a également « essayé de maintenir le fond et la forme » de la musique juive traditionnelle (Cygan, p. 152). Par conséquent, même sans pour autant conserver toutes les anciennes mélodies klezmer, il a tenté d’en garder la fonction sociale.

Le « nouveau public » mentionné dans sa biographie n’est autre que les Russes qui s’emparent de Przemyślany le 19 septembre 1939, 19e jour de la Seconde Guerre mondiale et deux jours seulement après l’attaque de l’URSS contre la Pologne depuis l’est. En jouant pour eux, il élargit son répertoire à la musique soviétique. En 1941, la ville est prise par les Allemands. Le père de Léopold, son jeune frère et lui-même décident de s’enfuir de Przemyślany. Se dirigeant vers l’est et ne voyant aucun espoir d’amélioration de leur situation, ils décident de retourner chez la mère de Léopold. Malheureusement, en novembre 1941, les nazis ordonnent à tous les Juifs de sexe masculin âgés de plus de 16 ans de se rassembler dans le centre-ville. Ce sera la dernière fois qu’il verra son père.

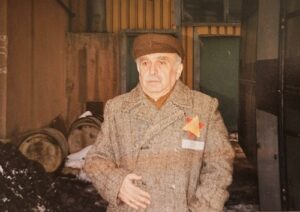

En 1943, Kozłowski est contraint de jouer de l’accordéon dans le camp de travail nazi de Jaktorów. Cela sauvera la vie de sa famille lorsque les nazis décideront de liquider le ghetto de Przemyślany, car Leopold pourra demander leur transfert au camp. Là, il joue à nouveau de la musique populaire pour les Allemands qui font la fête, ainsi que des marches militaires allemandes pour les prisonniers qui partent travailler à l’extérieur du camp ou qui en reviennent. Il fait de même dans le camp de travail suivant, à Kurowice, jusqu’à ce que les nazis décident de le fermer en juillet 1943. À ce moment-là, Leopold sauve sa mère, son frère et lui-même avec l’aide des partisans polonais. Dolko et lui les rejoignent dans les forêts avoisinantes. Ils cachent leur mère dans la grange d’un paysan ukrainien, mais le lendemain, ils la retrouvent morte, assassinée par les soldats nazis qui ratissaient la région. En 1944, Dolko est également tué par l’Armée insurrectionnelle ukrainienne, qui procède à un nettoyage ethnique en Galicie orientale.

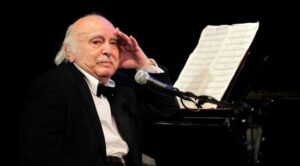

Ayant perdu ses proches, Léopold se retrouve seul avec ses amis de la 1ère compagnie du 44e régiment d’infanterie. Même après la guerre, il décide de rester soldat. Au tournant des années 1945 et 1946, il s’installe à Cracovie où, en 1947, il crée une fanfare militaire. Il commence avec un orchestre de 12 musiciens et un chœur, mais il développe ces ensembles pour en faire un orchestre symphonique complet, un chœur de 50 personnes et 8 couples de danseurs de ballet qui remportent le Concours polonais de fanfares militaires en 1953. En 1956, il obtient le diplôme de l’Académie de musique de Cracovie et devient officiellement chef d’orchestre professionnel. En tant qu’arrangeur et compositeur de musique militaire et chef d’orchestre de fanfares militaires, il remporte de nombreux succès. En 1967, il devient directeur du festival de musique militaire de Kołobrzeg. Mais pour peu de temps. En mars 1968, la crise politique en Pologne atteint son paroxysme et débouche sur une campagne antisémite. Le harcèlement politique et social des Juifs polonais contraint la plupart d’entre eux à émigrer. Pour Léopold, cela signifie la fin de sa carrière militaire.

Malgré l’adversité, il décide de rester en Pologne. En 1969, ses amis lui proposent un poste de consultant pour l’ensemble de chant et de danse « Rzeszowiacy » à Mielec. Mais cette fois-ci encore, il en fait plus que ce qu’on lui demande. Il monte un grand orchestre à Mielec, puis à Krosno. Dans les années 1970, il commence à collaborer avec le théâtre juif de Varsovie, pour lequel il prépare un

Son répertoire

Leopold ne cessera jamais d’être un musicien klezmer et suivra toujours les aspirations de son père. En tant que musicien klezmer typique, sa musique accompagne les gens ordinaires dans les événements de leur vie quotidienne, en racontant l’histoire des Juifs. Dans les années 1970, comme indiqué précédemment, il commence à collaborer avec le théâtre juif de Varsovie. De même, son adaptation de « Fiddler on the Roof » a été mise en scène depuis les années 1980 au Théâtre musical de Gdynia, à l’Opérette de Wrocław, à l’Opérette de Cracovie, au Grand Théâtre de Varsovie, au Théâtre de divertissement de Chorzów, ainsi qu’à Wrocław dans Hala Stulecia (une production réalisée en coopération avec l’opéra de Wrocław).

Dans leur répertoire, on trouve, entre autres, la chanson originale de Kozłowski « Gdy jedna łza » (« Quand une larme tombe… ») dans laquelle il a utilisé le rythme klezmer traditionnel de la hora/zhok. Il remet à la mode des chansons écrites par des musiciens juifs polonais d’avant-guerre, comme Mordekhai Gebirtig ou Nakhum Sternheim, et les réintégrent dans la musique de scène polonaise. Son répertoire comprend également de nombreuses chansons humoristiques, qui présentent la vie juive d’une manière simple et accessible. L’une d’entre elles est la chanson « Bo on jest klezmer » (« Car il est un klezmer »), qui est la confession d’une jeune fille tombée amoureuse d’un musicien juif. Malheureusement, il était plus intéressé par la clarinette que par elle, ce dont elle se moque en utilisant des onomatopées amusantes dans sa chanson.

Le répertoire de Kozłowski comporte également des chansons originales et importantes, dont certaines sont même symboliques. Par exemple, « Ballada o Szmuliku » (« Ballade sur Shmulik ») raconte l’histoire d’un cordonnier juif d’avant-guerre du quartier Kazimierz de Cracovie qui, pendant l’occupation nazie, s’est fait passer pour un mendiant aveugle assis devant l’église Sainte-Catherine et jouant des mélodies hassidiques à l’accordéon. La chanson se termine par ces mots : « Apparemment, le Seigneur a voulu, en voyant tant de mal, que la vie juive soit sauvée au moins une fois par la croix ». En l’écoutant, l’ancien cardinal de Cracovie, Franciszek Macharski, aurait dit qu’il s’agissait du chant le plus œcuménique qu’il ait jamais entendu (Cygan, 197).

L’une des chansons les plus touchantes de Kozłowski est « Tak jak malował pan Chagall » (« Tel que M. Chagall l’a peint »). Ses paroles ont été écrites par le poète et chanteur polonais Wojciech Młynarski, qui s’est inspiré du spectacle auquel il avait assisté au théâtre juif de Varsovie, « Bonjour Monsieur Chagall » (première en 1979, avec une musique arrangée par Kozłowski). Impressionné par ce spectacle, Młynarski a demandé à Kozłowski de composer la musique de ses textes. Kozłowski a rappelé plus tard qu’il avait considéré cette commande comme un hommage au peuple juif expulsé de Pologne lors de la campagne antisémite de 1968.

Chroniqueur, visionnaire, précurseur

L’œuvre de Léopold Kozłowski n’a jamais fait l’objet d’analyses académiques, qu’elles soient musicologiques ou sociologiques. Les valeurs historiques, sociales et esthétiques de ses compositions n’ont jamais donné lieu à une réflexion. Kozłowski lui-même, en tant qu’icône musicale du Kazimierz d’après-guerre, n’a jamais été considéré comme une référence sociale et culturelle, et n’a donc jamais fait l’objet d’une réflexion critique.

Il semble que le moment soit venu de « souffler la poussière du non-souvenir » et de se demander ce qu’il voulait nous dire en tant que chroniqueur de l’histoire récente des Juifs polonais. Que peut-il nous apprendre en tant qu’être humain amèrement éprouvé et en tant qu’artiste sensible et clairvoyant ? Que pourrions-nous découvrir si nous le laissions être un phare qui nous guiderait à travers l’histoire la plus récente des relations entre Juifs et Polonais ?

Bibliographie

- Cygan Jacek, Klezmer: Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana, Kraków-Budapeszt 2009.

- Feldman Walter Zev, Remembrance of Things Past: Klezmer Musicians of Galicia, 1870-1940, [in:] ‘Polin. Studies in Polish Jewry: Focusing on Jewish Popular Culture and Its Afterlife’, ed. M. C. Steinlauf, A. Polonsky, 2003 vol. 16, p. 29-58.

- Gliński Mikołaj, Polska piosenka pochodzenia żydowskiego, 2014.

- Jakubczyk-Ślęczka Sylwia, Jewish Music Organizations in Interwar Galicia, [in:] ‘Polin. Studies in Polish Jewry: Jews and Music-Making in the Polish Lands’, ed. F. Guesnet, B. Matis, A. Polonsky, 2020 vol. 32, p. 343-370.

- Jankowski Tomasz, Zimek Katarzyna, Hebrew Tango in Interwar Poland, Warsaw 2019.

- Ostatni klezmer. Leopold Kozłowski i przyjaciele [CD], WFDiF 2017.

Compte rendu de la cérémonie à l’université Jagiellonian.

- Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego, the official website of the Jagiellonian University

- Muzyczna kolekcja ostatniego klezmera Galicji przekazana Instytutowi Muzykologii UJ, the official website of Kraków TV Channel

- Niezwykły dar Marty Kozłowskiej-Woźniak, córki ostatniego „klezmera Galicji”, the official website of Radio Kraków

- Uroczystość przekazania Instytutowi Muzykologii UJ „Kolekcji Leopolda Kozłowskiego” – relacje, the official website of the Musicology Institute at the Jagiellonian University

——————————-

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka est musicologue et membre du corps enseignant de l’Institut de musicologie de l’université Jagiellonian à Cracovie, en Pologne. Ses recherches portent principalement sur la vie musicale des Juifs galiciens. Elle est l’auteur de nombreux articles sur le sujet, ainsi que d’une monographie sur le cantor d’avant-guerre de Cracovie, Eliezer Goldberg.